LIBRO: El papel oculto de América Latina en la configuración de la política exterior de Estados Unidos.

El nuevo libro del historiador Greg Grandin muestra cómo el hemisferio occidental, no Europa, puede explicar el papel de Estados Unidos en el mundo

No para Greg Grandin.

El autor ganador del Premio Pulitzer, profesor de Historia Peter V. y C. Vann Woodward en la Universidad de Yale, y miembro no residente del Instituto Quincy para el Arte de Gobernar Responsable, argumenta en un nuevo libro que la identidad nacional y la política exterior únicas de Estados Unidos surgieron de hecho de un compromiso constante y turbulento con América Latina que ha moldeado los contornos de la historia de Estados Unidos.

Grandin sostiene que siglos de agitación, derramamiento de sangre y diplomacia en América Latina han dado forma no solo a los resultados políticos en los Estados Unidos, sino también a las leyes, instituciones e ideales que gobiernan el mundo moderno. La reinterpretación original y accesible de Grandin de la historia del Nuevo Mundo también ilumina cómo la tradición socialdemócrata profundamente arraigada de América Latina, a pesar de los profundos obstáculos, ha persistido a lo largo del tiempo, ofreciendo lecciones para los Estados Unidos y otras naciones occidentales.

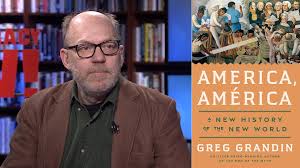

RS se sentó con Grandin para hablar sobre su nuevo libro, «America, América: A New History of the New World», lanzado en abril por Penguin Random House.

La siguiente entrevista ha sido editada por motivos de extensión y claridad.

ARTE DE GOBERNAR RESPONSABLE: Los académicos de política exterior en los Estados Unidos generalmente tienden a mirar hacia Europa para comprender la identidad nacional y la historia únicas de los Estados Unidos. ¿Por qué deberían mirar a América Latina?

GREG GRANDIN: Bueno, no tanto en cambio, sino también, diría yo. Creo que la intensidad de la relación dentro del Nuevo Mundo, comenzando con la violencia y los horrores de la conquista, creó una especie de revolución moral dentro de la Iglesia Católica que puso en la agenda muchas preguntas que ahora asociamos con la modernidad política. Ciertamente no frenó la violencia ni disminuyó los horrores de la conquista, pero planteó preguntas sobre la igualdad, la dignidad y los derechos humanos. Más específicamente, la relación de Estados Unidos con América Latina era diferente a cualquier otra relación que un imperio, aunque informal, que niega que sea un imperio, tenía con sus colonias, o al menos que una superpotencia tenía con su periferia, dado que era tan ideológicamente combativo. La lucha fue por un conjunto compartido de ideales comunes, comenzando con la naturaleza del cristianismo, abriéndose camino a través del republicanismo y luego las nociones de propiedad, derechos, soberanía y el papel del derecho internacional. América Latina realmente fue formativa para la forma en que Estados Unidos se relacionó con el resto del mundo.

El libro argumenta específicamente sobre la importancia de América Latina para los Estados Unidos, pero también argumenta sobre la importancia de esa relación en la creación de, a falta de una palabra mejor, el orden basado en reglas, o el orden internacional liberal, que es lo que se estableció en 1945. América Latina ha sido ignorada en gran medida por muchas razones, pero la tradición liberal y republicana dentro de América Latina se minimiza como resultado. No ha sido un sitio de historia intelectual. Cuando los historiadores intelectuales o los historiadores europeos comienzan a considerar la historia global, miran a Europa y sus colonias como los orígenes de la Sociedad de Naciones o las Naciones Unidas. Tienden a no incorporar a América Latina en ese marco. Y eso es lo que estaba tratando de hacer en este libro.

RS: ¿Cuáles son uno o dos momentos críticos, movimientos, eventos históricos o tendencias en los que América Latina ayudó a dar forma a ese orden internacional liberal que mencionó: las normas legales, las ideas y las instituciones que sustentan el orden actual?

GRANDIN: El libro cubre 500 años y hay muchos momentos, encuentros e historias que desarrollan en detalle concretamente lo que estoy argumentando aquí de manera abstracta. Pero yo diría desde el principio, piensen en los orígenes de Hispanoamérica, que vino al mundo como una especie de Sociedad de Naciones ya existente, con siete repúblicas independientes en un continente que los líderes de los movimientos independentistas imaginaban que ya estaba lleno. Contrasta eso con Estados Unidos, que vino al mundo como una sola república en un continente que imaginaban como mayormente vacío. Obviamente, no estaba vacío. Aparte de España, estaban Francia, Gran Bretaña, las soberanías indígenas: el continente estaba lejos de estar vacío, pero se percibía como vacío en la conceptualización del derecho internacional. Estados Unidos revivió entonces la doctrina de la conquista para justificar su empuje hacia el oeste. Su tesis de soberanía era una revitalización de la doctrina de la conquista, el derecho a hacer la guerra y a conservar el territorio que se apodera en esa guerra.

América Latina no hizo eso, no pudo. Como un concierto de naciones independientes, América Latina no podría venir al mundo afirmando la doctrina de la conquista porque solo conduciría a una guerra sin fin. ¿Qué impediría que Argentina dijera: «nosotros también queremos llegar al Pacífico, al igual que Estados Unidos, así que ¿por qué no podemos simplemente cruzar los Andes y tomar Chile?»

Tuvieron que aprender a vivir juntos. Y cada nación legitimó la existencia de la otra porque cada nación afirmó la validez de poder romper y crear repúblicas a partir del imperio católico, pero también se amenazaron mutuamente porque bajo los viejos términos de lo que ahora llamamos derecho internacional, estarían involucrados en guerras interminables por más territorio por la razón que quisieran. Entonces, los hispanoamericanos rechazaron tanto el resurgimiento de la doctrina de conquista por parte de Estados Unidos como el equilibrio de poder de la política real de Europa.

Simón Bolívar famously argued that real-politik, in which nations push against each other to pursue their interests, will always lead to war because it’s inherently unstable. So one of the transcendent principles that Latin America helped pioneer was the idea that nations had common interests and that cooperation, not competition, should be the guiding principle of international relations. They also came up with laws affirming the sanctity of borders, principles against aggressive war, offensive war — basically all of the principles that one finds in the United Nations in 1945, or even the League of Nations.

One could see these origins in the first decades of Latin American independence as they worked out the norms on how to deal with each other. The moral revolution that rejected much of the violence of the conquest also questioned the legitimacy of the Spanish empire. People like Bartolome de las Casas, who has a large role in the book, went as far as rejecting Spain’s claim to dominion and sovereignty in the Americas and certainly rejecting the doctrine of conquest. So Spanish America’s independence leaders were already primed with a critique of empire, and once they cast off the Spanish empire, they had to deal with another empire: the United States. So all of the criticisms that Latin America would level at the United States were already in many ways worked out vis-a-vis Spain.

I’ll just give you one very concrete example. In the early 1890s, the United States organized the first Pan American Conference and for a long time rejected all of Latin America’s critiques of international law, what Latin American jurists had already begun to call American international law. The United States representatives kept saying, there can only be international law. There are no regional variations. It has to be universal. So Latin Americans said, “okay, but we’re still calling America international law.” And at that very first meeting, one of the main points of contention was Latin Americans insisting that the United States reject and acknowledge that the doctrine of conquest was invalid and agree to abrogate it. And the United States resisted.

But they finally reached a compromise in which the United States agreed that conquest would be illegal for only two decades, and then revisit the question. Latin Americans went along with it because they didn’t have much power in relation to the United States, but still it’s an interesting moment in which Latin America is constantly trying to get the United States to reject the doctrine of conquest and the United States refusing.

RS: Many examples are listed in the book, but are there one or two particularly salient examples of Latin American historical figures or moments in 20th century U.S.-Latin American ties that have been most consequential in molding sort of the contours of world history. I’m thinking about the Good Neighbor policy, Latin America’s role in the Marshall Plan and World War II. What bearing did these events and Latin America’s role in them have for what would come later in the 20th century?

GRANDIN: Las políticas del Buen Vecino abrieron mercados en América Latina que dieron lastre a la coalición del New Deal, incorporando un nuevo sector corporativo al que no le importaba la expansión del liberalismo de FDR en casa si eso significaba mercados abiertos en el extranjero. Una de las figuras clave de esto es Cordell Hull, secretario de Estado de FDR. En 1933, en la 7ª Conferencia Panamericana en Montevideo, aceptó extemporáneamente casi toda la agenda latinoamericana del derecho internacional más que cualquier representante de Estados Unidos (el rechazo de la conquista, el rechazo del derecho a la intervención, etc.). Esto es algo importante entre los latinoamericanos porque Estados Unidos estaba enviando cañoneras, ocupando Haití, República Dominicana, Nicaragua y México, tomando Panamá, Cuba y Puerto Rico, y luego devolviendo a Cuba, pero como una especie de colonia informal.

Por lo tanto, la aceptación de Hull de esta demanda de larga data es probablemente el cambio de política exterior más exitoso en la historia de Estados Unidos porque no condujo a una hemorragia del poder de Estados Unidos, sino a un refinamiento y racionalización del poder de Estados Unidos en el mundo. Enseñó a Estados Unidos cómo ser un hegemón más efectivo dentro de su propia región, pero también a prepararse para la próxima lucha contra el fascismo.

También analizo cómo los esfuerzos de reelección de FDR, su campaña para salir a votar, fueron dirigidos por las Ligas del Buen Vecino, que fueron tomadas conscientemente de la política del Buen Vecino. Era una forma de crear una nueva cosmovisión moral en la que la aceptación del pluralismo en el extranjero, incluido el nacionalismo económico en América Latina, era análoga a una aceptación nacional del pluralismo racial y cultural.

Estas Ligas del Buen Vecino se convirtieron en una alternativa al tipo de protofascismo que estaba en aumento en los Estados Unidos, entendiéndose conscientemente como una respuesta a la supremacía sajona de las llamadas Ligas de la Libertad. Roosevelt ganó esa reelección con 27 millones de votos. Ganó más votos que cualquier ser humano en la historia mundial. Y ganó con un programa de lo que otros países llamarían socialdemocracia o liberalismo socializado. Y lo primero que hace a la semana de ganar es navegar a Río de Janeiro para apuntalar las relaciones con [Getulio] Vargas. Y ambos se llaman a sí mismos padres del New Deal. Vargas, por supuesto, no fue elegido. Es un dictador. Pero fue un momento en el que la reforma social se consideró tan esencial como el voto mismo.

Hay una gran anécdota en la que los dos pasan una protesta contra Vargas en un auto abierto, y Vargas dice: «Me llaman dictador». Y Roosevelt susurra: «También me llaman así». Y luego continúa hacia Buenos Aires.

No está claro si FDR estaba tratando de apuntalar el viejo orden destruido por la Primera Guerra Mundial, u organizando el continente para luchar contra el fascismo, pero de cualquier manera, es una unión de una especie de alianza hemisférica que fue absolutamente esencial en la derrota del fascismo, como sostengo en el libro. Porque una de las cosas que muy bien podría haber sucedido es que América Latina podría haberse convertido en una especie de España hemisférica, ya que muchas de las variables que llevaron al surgimiento del nacionalismo católico pretoriano bajo Franco estaban ciertamente presentes en América Latina: una pequeña clase terrateniente que era profundamente católica, amenazada por la organización campesina militante y el surgimiento de partidos políticos más pluralistas y una expansión de un estado federal. Hubo una reacción violenta a eso, y los fascistas podrían haber ganado fácilmente ese conflicto si Estados Unidos no hubiera inclinado el campo de juego hacia la izquierda socialdemócrata o los nacionalistas económicos y básicamente hubiera creado un frente unificado contra el fascismo.

Sostengo en el libro que no era solo que los latinoamericanos pensaran que solo estaban luchando contra el fascismo, sino para la socialdemocracia, la idea de que la democracia implicaba algo más que el derecho al voto: implicaba una vida digna. Y eso fue lo que creó un momento tan efervescente al salir de la Segunda Guerra Mundial, y luego explica la reacción violenta y la violencia que condujo a la Guerra Fría cuando esas esperanzas y aspiraciones se vieron frustradas, cuando Estados Unidos cambió y adoptó una política exterior anticomunista en lugar de antifascista.

RS: Entonces, si el ideal socialdemócrata es tan persistente en América Latina, como argumentas en el libro, ¿por qué no se ha obtenido o mantenido en la práctica? Pero tal vez incluso antes de llegar allí, ¿cuáles son algunos de los ejemplos concretos en los que América Latina ha estado a la vanguardia de la consagración de estos ideales socialdemócratas en sus constituciones? Sé que en el libro citas el ejemplo de México.

GRANDIN:Los científicos sociales han pasado las últimas dos décadas preguntándose (y muchos ya han abandonado la pregunta): ¿por qué la democracia es tan débil y las instituciones tan frágiles en América Latina? Pero creo que esa pregunta es exactamente al revés. Teniendo en cuenta toda la violencia dirigida a los líderes sindicales y campesinos, feministas, activistas de género y ambientales, la pregunta debería ser, ¿por qué es tan fuerte? ¿Por qué persiste? ¿Por qué la gente sigue pensando que la historia es redimible?

Responder a esa pregunta es realmente el cargo del libro. Traté de unir la historia intelectual, legal y social para comprender la perdurabilidad de este ideal. Y mucho de eso tiene que ver con una especie de holismo asociado con el catolicismo, una noción de la dignidad del individuo.

El Imperio español entendió que era presidir a las personas de las que se sentían responsables, lo que tenían que justificar retóricamente. Los nativos americanos y los afrodescendientes fueron el centro del proyecto imperial español. Se extraía su riqueza, pero también eran el centro moral en el que se justificaba todo el proyecto. Y eso es muy diferente de lo que sucede en los Estados Unidos, donde el colonialismo inglés y protestante se trata de evasión y negación. Pero ese ideal en el que el individuo existe dentro de una socialidad más amplia a lo largo del tiempo, sostengo, se manifiesta como lo que llamamos derechos sociales y socialdemocracia.

Por ejemplo, la Constitución de México fue la primera constitución socialdemócrata del mundo, la primera constitución en reconocer no solo los derechos individuales, sino también los derechos sociales y económicos. El derecho a la dignidad, a una pensión, a la atención médica y a la educación. E incluso puedes ir más atrás. Todo el conjunto de constituciones independentistas afirmaron lo que llamamos derechos negativos o individuales, en los que el estado virtuoso es aquel que se mantiene al margen y permite a los individuos la mayor área de libertad. Pero al mismo tiempo, y esto se remonta a este punto anterior, estos líderes independentistas operaban a la sombra de la conquista, que pensaban que era vil, ilegal y moralmente aborrecible, a diferencia de Thomas Jefferson y John Adams, que no tenían ningún problema con los asentamientos ingleses. Así que todas las constituciones independentistas insistían en que solo se podía tener individualidad si también se tenía sociedad.

Para darles un ejemplo, la Constitución venezolana usa la palabra social y sociedad docenas de veces, mientras que esa palabra no aparece ni una sola vez en la Constitución de los Estados Unidos. Así que hay una sensación real de que lo que significa democracia es alguna forma de democracia social. Hasta el punto en que los reformadores, a principios del siglo XIX, no estaban tan preocupados por el sufragio, creyendo que realmente conduciría al fortalecimiento de la clase terrateniente. Pensaron que había que tener una reforma social antes de que el voto realmente importara. Así que América Latina tiene esta larga tradición de derechos sociales y socialdemocracia que se manifiesta de muchas maneras, desde una especie de experiencia vivida de socialidad hasta expresiones legales que afirman que la democracia se define no solo por derechos políticos, sino por derechos sociales.

Entonces, ¿por qué esto no se traduce en estabilidad institucional? Mucho de esto tiene que ver con la naturaleza social de la independencia latinoamericana. A Bolívar le hubiera encantado tener una república basada en la liberación de las actividades individuales de sus propias ambiciones, pero tenemos una pequeña clase terrateniente, una población enormemente servil, tres siglos de colonialismo español y, al mismo tiempo, estados que estaban profundamente endeudados desde el principio. Los bancos de Londres enviaban facturas en 1820 por envíos de armas y telas que enviaban en 1810, y estos nuevos estados sentían que tenían que honrar esas deudas. La estructura social no permitió que se formaran coaliciones políticas que pudieran manifestar esta visión social de la democracia durante un período de tiempo prolongado: un proyecto político. Tienes estos momentos de reforma y, sin embargo, a menudo no pueden durar porque no hay una coalición de reforma que pueda establecer una especie de hegemonía electoral y retórica durante mucho tiempo, como lo hizo el New Deal, por ejemplo.

RS: Su libro subraya la historia de cómo los golpes de Estado respaldados por Estados Unidos y la invención militar en América Latina han fomentado un sentido distintivo de nacionalismo en la región arraigado en el respeto por la soberanía y la no interferencia en los asuntos internos. ¿Qué lecciones podría ofrecer esta historia a los formuladores de políticas que están lidiando con cómo responder a estos desafíos de seguridad compartidos en todo el hemisferio?

GRANDIN: Es difícil ver cómo la historia de América Latina y las relaciones entre Estados Unidos y América Latina se traducen en posiciones políticas útiles porque creo que las lecciones aprendidas son más intuitivas y sobre la adopción de valores trascendentales. Y sabemos cómo cuando los valores se incorporan a la política exterior, a menudo se tuercen de una manera que justifica las relaciones de poder existentes.

Por ejemplo, a los latinoamericanos no les gusta mucho el realismo. Tienden a ser más idealistas. Mencioné que la crítica de Bolívar al equilibrio de poder de la realpolitik era que siempre conduce a la guerra, y que es necesario tener valores trascendentes. Lo que la historia enseña es que la resistencia al imperio es esencial para responsabilizar al imperio hasta cierto punto, si no reformarlo, al menos hacerlo responsable.

En este momento, Estados Unidos está atrapado en este tipo de fiebre conspirativa en la que los líderes del partido de oposición se niegan a enfrentar el poder con su propia visión moral. Los demócratas recortan y triangulan hasta tal punto que crea un vacío para que la construcción conspirativa del mundo de algunas partes del trumpismo continúe creciendo y creciendo y creando más rincones y grietas para construir coaliciones más grandes.

De alguna manera, creo que lo que podemos aprender de América Latina es que la izquierda en América Latina se entiende a sí misma como ideológica y se entiende a sí misma como defensora de un conjunto de creencias y valores ideológicos que utiliza para enfrentar a la derecha, y con gran éxito. Así es como se vence al fascismo. No se vence al fascismo llamándolos fascistas. Se vence al fascismo ofreciendo una alternativa, una alternativa moral que no es procedimental, sino que en realidad tiene una visión de cómo es una sociedad justa. Y esa es una de las razones por las que la izquierda sigue regresando a pesar del hecho de que más activistas ambientales son asesinados en América Latina que en cualquier otra región del mundo, más sindicalistas son asesinados en América Latina que en cualquier otro lugar del mundo, siguen luchando. Es un cierto tipo de cosmovisión e insistencia en la dignidad humana que es inextinguible.

Los reformistas en Estados Unidos podrían mirar a América Latina, la historia del New Deal y la forma en que los New Dealers hicieron causa común con los reformadores continentales sobre temas relacionados con los salarios, la igualdad de derechos para las mujeres y la atención médica, y forjaron algo así como un frente común contra las fuerzas reaccionarias. Ciertamente, hoy hay muchas personas en América Latina con las que Estados Unidos podría aliarse, y lo vimos, francamente, cuando Biden apoyó la campaña de reelección de Lula y rechazó el intento de golpe de Estado en su contra por parte de Bolsonaro en 2022. Ahora estamos viviendo en un momento diferente en el que la administración Trump está tratando activamente de promover la reelección de Bolsonaro en las elecciones del próximo año, y no parece haber movimiento entre quienes se oponen al enfoque de Trump que enmarca lo que está sucediendo en Brasil como algo que de alguna manera influye en su propia suerte.